编者按

编者按

歙县柳山方氏宗族家庙“真应庙”的祀产纠纷旷日持久,以至于惊动弘治皇帝。其背后除了族业管理还隐藏着当地各宗族对田地资源占有心理和僧人佃户各具形态的因素影响。在这起历史长河久经沉浮的讼事中,知府、知县和奉旨查案的巡按御史们能从族谱、方志和实地勘查细访中入手,对这起真假难辨的历史陈案去伪存真、缜密明断,为当下化解社会矛盾纠纷中做到“审慎谦抑”无疑提供了有益的借鉴。

徽州讼事之“真应庙”祀产风波始末

明弘治十五年(1502年),古徽州歙县霞坑风光迤逦的柳亭山山麓左昌干曾围绕歙县柳山方氏宗族家庙“真应庙”的祀产归属发生了一起旷日持久的讼案。此案跌宕起伏、一波三折以至惊动弘治皇帝,领旨查案的巡按御史黎凤深入实地,查宗谱看方志勘碑文,抽丝剥茧、去伪存真,历经艰辛查明真相,方氏一族终于找回祀产。

“真应庙”位于歙县霞坑柳亭山,原为歙县、浙江淳安县方氏始祖、东汉人方储潜修之地。方氏一族是最早移民徽州宗族之一,当时在汉廷任司马长史的方纮,“因王莽篡乱,避居江左,遂家丹阳。丹阳昔为歙之东乡,今属严州,是为徽严二州之共祖也”。(《新安名族志》前卷)“严州”即严州府淳安县,方纮嫡孙方储于永和五年(93年)逝后被朝廷追封为太常尚书令、黟县侯,归葬歙东。乡民在歙之东乡淳安县东郭内的方储墓前建造汉代盛行的墓祠,并在歙县霞坑柳亭西小山上建庙祭祀。据《歙淳方氏会宗统谱•真应庙》记载:“歙南柳亭山为黟侯 (方储)潜修地,并立庙于柳亭西小山上祀之,历晋、宋、齐、陈、隋、唐五季”,距今一千八百多年历史。

北宋端拱元年(988年),方储第三十六世孙方忠正“以原庙将圮,移建于柳亭山麓之左昌干……始置祀田,招僧守视”(乾隆《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》第十八卷《柳亭山真应庙纪事》)。方忠正既是柳山方氏十分支苏村派始迁祖, 同时也是佘坡派和磻溪派的共同祖先。方忠正的曾祖父方蒙曾在北宋乾德年间自淳安县迁徙到歙县霞坑左昌干,于是,方忠正遂将该家庙移建到曾祖从淳安初次迁到歙县霞坑所住过的故居, 同时置办了祀田。此时这座家庙仍属于柳山方氏世家大族,与后来世族宗祠不同。但因祭祖并无差别,在明嘉靖十五年(1536年),礼部尚书夏言奏请允许臣民祭祀始祖的祭祀礼制改革后,“真应庙”实际由家庙转为柳山方氏统宗祠。

北宋政和七年(1117年),宋徽宗赐额“真应”,遂称“真应庙”,由僧人管理。“真应庙”虽然交由僧人管理,但与专事佛事的其他禅院寺庙不同,属于歙淳方氏宗族家庙、宗祠保存,没有完全变为佛堂寺院。到了元世祖至元初年,“(真应)庙几于颓,守视僧侵盗祭田”,方氏族人方兴“重新庙貌,清服祀产”。明洪武四年(1371年),韩国公李善长核查天下氏族,因方氏一族“钟鸣鼎食之家,列居首姓”,发给“民由户帖一张”,将“真应庙”的财产登记在方兴名下。永乐年间,方氏宗族增设祀产,又将祀产田地改签在“真应庙”名下。

《柳亭山真应庙纪事》这样记载:“永乐间,族之贤士大夫增置祀产,五十世孙广西佥事如森惧分辨税赋之未善,因尽更真应庙名,改签鳞册,计庙基地二亩九分三厘八毫,祀田七十五亩零,并将丈量字号税亩铸载庙钟,以示稽考”。柳山方氏后裔、广西佥事方如森提议更改“真应庙”祀产登记方式,不再登记在族人名下,以免税赋分辨不清。

方氏族人万没想到的是,此举却为后来旷日持久祀产争夺官司埋下伏笔。对于此后连绵不断的祀产侵占诉讼,清嘉庆十四年《方氏真应庙族谱序》这样写道:

“详载邑志及各族家乘,历历足徵。原有祀田八十亩,各派轮流司之,以供祀事。历宋元而下,世守不替。至明初,为奸僧所占,正统间族众公讼于官,而汶阳始复。万历间,又被强邻所夺,仍讼而又复焉。历年既久久,庙貌倾颓,于丙午年环山族中司徒静安公、观察万山公、台谏元彦公、文学应元公,倡率诸族,庙貌重新,经历三十余年,又被豪猾占夺。于康熙已酉,各族倡力争复。迄今只存祀田六十五亩,籍编三十三都三图五甲,真应庙仙翁祠。又一重新。彼郡各族议以九月初六日会祭于庙,共议以每派各一主,捐银三十两,以资工费,共计捐主三十有余,敕赐庙额,御书像赞,并制昆山徐公题额,规模复备,焕然改观焉。”

实际早在在元代至元年间就已经陆续发生了“真应庙”的柳山方氏祀产遭守视僧侵盗事件,方兴就曾重修家庙, 恢复祀产。弘治十五年 (1502年),“真应庙”守视僧福清勾结地方“地豪”吴文质等人捣毁赐额和碑记,安置佛像等等, 企图将方氏家庙变为佛寺以掠夺祀产。方氏族人方德师获悉后状告徽州府, 徽州知府何歆经查验当地、查阅宗谱和方志确认“真应庙”为方氏家庙。但仅隔三年,到了弘治十八年 (1505年), 福清等守视僧不思悔改又生歹念,“诡将祀产典卖地豪吴文质”,方德师获悉后状告到歙县县衙。此间福清等僧人逃匿,由于无人对质查证,“控县不直”。为能与逃匿的守视僧对质, 县衙将方德师拘押入狱待审。于是方氏家族派方原进京,“赴闕呈奏”,通过通政司掌司事礼部侍郎沈禄向弘治帝上奏冤情。几经波折,最后由领受圣旨的巡按御史黎凤勘验实地、查验谱志,厘清曲直,查明真相,“断田归庙”,柳山方氏夺回祀产。

这场官司中,方氏一族为祀产诉讼“前后计费千余缗”,全由“五十三世孙墀字致韶者一人任之”,即由方储五十三世孙方墀一人承担。可见,向知府起诉守视僧的方德师,“赴闕呈奏”京控等,均由宗族内财力雄厚族人担当,尚未形成宗族势力。虽力单势薄,却凸显出即使倾家荡产也要保住宗族家庙和祀产,营救被拘禁同族的强烈宗族意识。

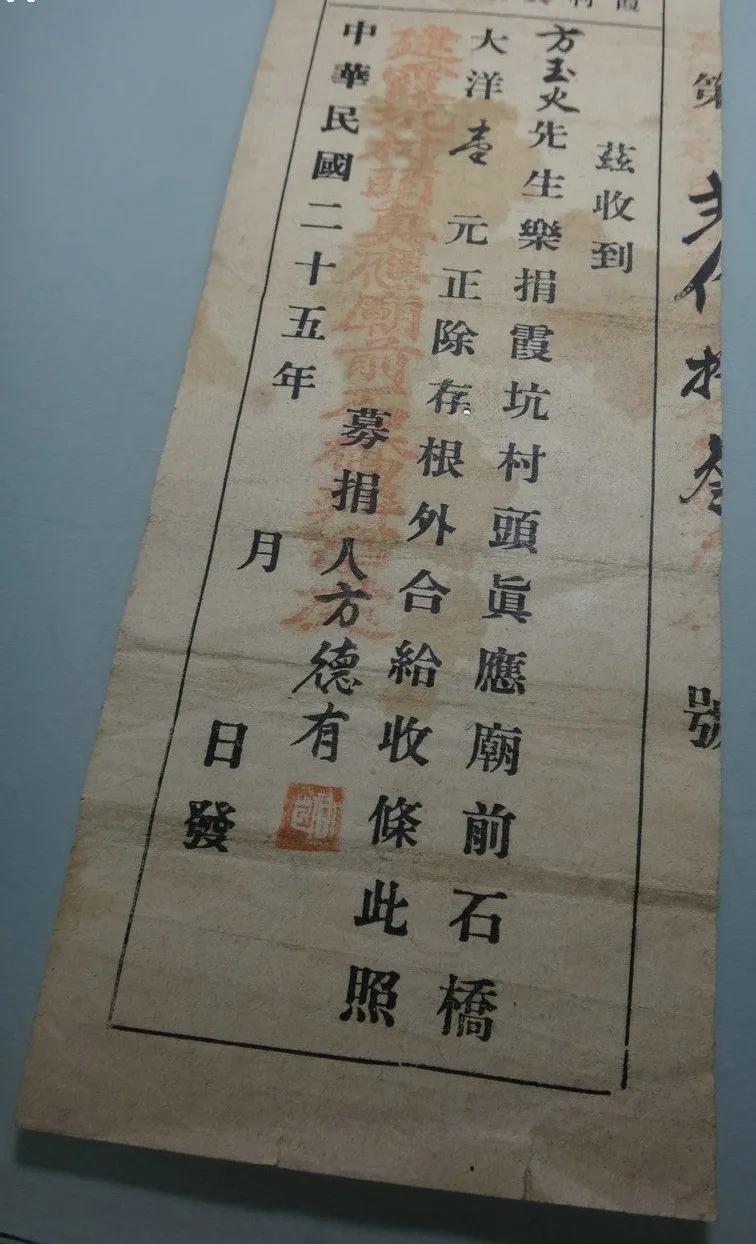

此次祀产风波偃旗息鼓在正德八年(1513年),为防止侵占祀产纠纷再次发生, 由举监生员方氏环岩派裔孙方远宜、潜口派裔孙方纪达、罗田派裔孙方明育等出面,请南京户部在记录这桩案件始末的方氏宗谱谱牒上钤盖官印。方氏宗族内各派对“真应庙”祀产管理的关心正向儒生贤达凝聚和扩展。

然而,此波未平一波又起,嘉靖年间围绕“真应庙”祀产发生了守视僧明皎挑起的纠纷,方氏宗谱《嘉靖二十六年僧明皎赔钟神像伏约》记载了纠纷经过。到了万历年间, 围绕“真应庙”祀产的纠纷日趋激化。万历二十年(1592年) 又发生了守视僧真珙与“地恶”潘礼忠、许泰极、吴镇等人相互勾结企图谋夺祀产的事件。他们“假大学士颖阳许公(许国)题赠流金庵名目,棹楔庙门,藏匿敕额洪钟,又萌吞产之计”,这些“地恶”们从内阁大学士许国那里得到的手书“流金庵”额为凭借,拆除庙门,藏匿“真应庙”敕额和庙钟,企图吞并祀产。

曾任九年礼部尚书兼东阁大学士的许国于万历十九年致仕, 此时已告老还乡回到故里歙县。与他同族的许泰极上门拜访并借口从许国处得到“流金庵”题额,吴氏一族吴镇等伙同潘礼忠拉入许泰极与“真应庙”合谋,假借许国题赠为名,实施侵吞方氏祀产。方氏家族的苏村、磻溪派的方孟林、方伯源、方鏊以及岩寺派方湛、方修、方明芝、方仁武、方学初等众儒生贤达联名上书,并通过与许国情谊笃深的灵山派方玄感致书许国,告之“真应庙”讼事的真相。于是许国指示徽州知府没收“流金庵”题额,“批饬本府经历陈公追缴假额,摘拿奸僧送府县究治”,谋夺方氏祀产的主犯真珙随之依法伏诛。此番波折较弘治年间方德师单枪匹马独自状告徽州府, 更多方氏宗族乡绅贤达联名致书内阁大学士许国,说明方氏宗族力量日益增强。以其中势力最大的环岩派和灵山派也积极参与,协助负责管理真应庙祀产的苏村派和磻溪派。

到了万历二十四年 (1596年),围绕“真应庙”发生了耕种祀田的“恶佃”潘维秀等27人把租谷300余秤据为己有而拒不交租的事件。从方氏《万历二十五年伙佃拆祠县状》中可以看出,此次佃户“抗租”与负责管理祀田的守视僧定如有牵连,与守视僧合谋的佃户潘维秀等人的抗租也是“希图易庙为寺,霸吞祀产”,这种把“真应庙”改为佛堂寺院的企图自弘治年间延续已久。反复不休的“真应庙”守视僧侵盗祀产和祀田抗租事件, 极大激励方氏族人保护祀产积极性, 也提供了族内绅士们积极参与“真应庙”管理和祀产保护的契机。生员方时化带头向地方官府起诉抗租以讨回租谷,方弘静、方万山、方元彦等乡绅倡议修庙并提议族人中冠者出五分银, 显示出宗族团结共事。方弘静等乡绅为一新庙貌倡仪修庙是在万历二十四年, 距因夏言奏请而允许平民祭祀始祖的嘉靖十五年诏令的颁布达六十年,此时徽州广土村野各宗族纷纷掀起建立祭祀始祖的统宗祠高潮,也推动方氏族人们开启了改家庙为统宗祠的开端。

“真应庙”守视僧的侵盗祀产仍不间断, 万历二十六年(1598年),守视僧如福又挑起事端。“地恶”潘龙鼎和吴童勾结由宁国府游僧成为“真应庙”守视僧的如福“藏匿祖像、敕额,涂改庙梁字迹, 占地造屋宇”。方氏由族人方鏊出面告到歙县县衙, 而守视僧如福却易名法圣径直诉到台宪。事态扩大,次年方氏绅士方汝生结集生员、监生、举人等五十多名绅士“联名具控”,同时“呈验民由、签票、租约、册税、磻溪弼呈验历年控奏案卷、契书、量附”,办案的歙县知县钱中选“临庙亲勘”,查阅了各种文书和帐簿, 搜查找出被藏匿的祖像和庙额,于是“革佛逐僧”,下令拆除吴潘二姓随意增建的家屋三间,并将建筑材料没收以修理公廨,判处潘龙鼎和吴童以杖刑、枷责,押送如福回原籍。万历二十八年十一月,方鏊“将前后控断情由恳县给照,永杜后累。蒙钱公抄招给贴附照,计追回田产仅七十余亩矣。”

到万历三十六年(1608年), “真应庙”祀产全部恢复时,方氏决定不再把祭祀与祀产的管理托付给守视僧,乃“逐僧新庙, 买仆看守”。至此,“真应庙”实现了由专祠到宗祠的转化,这也应证万历二十七年 (1599年), 知县钱中选所预示的“合将僧人驱逐,,使方嫡长支下选择一妥子孙,,居守本庙管业, 庶免养虎反噬之虞”的判断。为了“真应庙”的管业和祭祀礼制推行,方氏宗族磻溪、罗田、环岩、灵山、瀹坑、瀹潭、潜口、沙溪、佘坡、苏村等十个支派协商缔结合同,制定了每年轮流掌管祭祀和收租的规则。由“真应庙”附近的磻溪派和苏村派轮流主持, 其余八派则轮流协管,十月五日辰时举行祭祀,有关祀产文书和帐簿等交由磻溪派和苏村派保管。至此,这场跨越近百年的“真应庙”祀产讼事风波偃旗息鼓。

万历三十七年(1609年),南京户部侍郎方弘静,四川布政司参政方万山,江夏知县方道通,南和伯后裔方焕,举人方时化、方有度,监生方以蒙、方以章,生员方明扬、方初阳以及族长方鏊把《十派合同》呈报至歙县府,申报县府请求得到正式钤印,以保祖永祀。万历三十七年,府衙正组织编纂万历《歙志》,知县张涛和方弘静同为编纂,关系密切,知县张涛很快确认方氏的《十派合同》并正式钤印。

以至于乾隆十八年二月,方氏宗族后裔、乡绅监生方善祖也领衔请求徽州府台为柳亭山“真应庙”方氏宗族宗谱的卷首给与宗亦钤印,即《宪给印牒》亦获准。《宪给印牒》写道“合准印钤其书并给牒弁诸首,俾该子孙世世守须至印牒者。右牒给“真应庙”方氏子孙永远执照。” 除了在60部家谱的卷首钤上了徽州府的大印,方善祖还请求歙县县官在统宗谱的谱尾加盖县衙大印,即《编号印照》,使该柳亭山“真应庙”方氏宗族宗谱具有了县府所认可的地方规制效力。

纵观“真应庙”众多讼案,历经错综曲折难以息讼,究其因:一是方氏宗族对家庙祀产管业存在不力,易于被不法僧人有机可乘。祀产归属主要凭借祀产地亩的鱼鳞册登记和契税收缴凭据,而当初由于方氏一族“分枝散叶”族人迁徙,为便于税契缴纳和祀产管理,永乐年间由族内贤达提议“尽更真应庙名,改签鳞册”由族人方兴名下改登记在“真应庙”名下,使祀产归属名目不清,为此酿下纠纷隐患。二是与方氏宗谱《歙南柳亭山真应庙纪事》所载不同, 歙县知县钱中选在“临庙亲勘”,查阅了各种文书和帐簿后发现导致如福侵占祀产原因之一是负责管理祀产的方鏊拖欠税粮。贪图便宜的方鏊与里长柯万林合谋将税务“转嫁”给守视僧如福,殊不知,正中下怀的守视僧如福自情愿代方鏊交纳税粮。而交纳税粮是拥有祀产所有权的根据,为纠纷埋下祸根。知县钱中选在这起扑朔迷离祀产归属讼事中,细心验证,明察秋毫,终于在拘审方鏊口供对质中获得真相。为此,钱知县在其《歙令钱公中选谳语》中指出这也是促使如福觊觎方氏祀产的诱因。据《歙南柳亭山真应庙纪事》所载,此后潘龙鼎和吴童并不悔过,还让如福更名玉如,继续捏造事实,谋害方氏一族。三是“真应庙”祀产之争还掩盖柳亭山当地他姓宗族田产矛盾纠纷。方氏在永乐年间增置祀产后,一度由方氏族人直接经营的祀产再次移交给守视僧后经常发生祀产侵盗事件。从弘治至万历年间, 守视僧的侵盗行为相继不断,其间当地吴氏和潘氏族姓宗族势力一直影响着此案。唐代就移居于此的吴氏,为躲避黄巢之乱而在唐末移居而来的潘氏,以及为避朱温篡位战乱而在五代初移居来此的许氏,都比方氏苏村派先移居此地。对于地狭人众,围绕土地、山林和祖茔等资源发生的矛盾十分突出的徽州来说,方氏与吴氏、潘氏之间围绕“真应庙”的80 余亩的田地山塘祀产所有权发生纷争成为必然,这也在客观上造成“真应庙”田地祀产纠纷近百年不断。《书方氏族谱后》里的“永乐以来, 潘、许、吴三姓前后立券来易, 应□招僧守视”记载中也喻示永乐年间方氏扩大祀田的曲折。

在《歙令钱公中选谳语》中不难发现,“真应庙”数十年官司审理中,无论是知府还是知县以及奉旨查案的巡按御史,能从族谱、方志和实地勘查细访中入手,对这起历经久远、真假难辨历史陈案去伪存真、缜密明断,为当下化解矛盾纠纷“审慎谦抑”提供了有益的借鉴。